Hey guys. Fukuoka English Gymです。

英検1級、TOEIC IIBC AWARD OF EXCELLENCE 2021の受賞者である代表Okadaが2022年1月実施の共通テスト英語(リーディング)の出題意図をパートごとで解説します。

まずは全体として一貫する基本的解き方から確認しましょう。

全パート共通の解き方

共通テストは全体として、

素早く設問に必要な情報をスキャンし、根拠箇所と選択肢の照合作業をする「情報処理能力」が求められます。しかも、「スピード」も要求されます。

よく「記述式だとできるけれど共通テストになると...」という国公立大志望者の方が多いですが、問われている能力が違うんですね。(上位レベル層は除いて)「素早く情報を処理をする」練習をしていなければ、当然たまに受験する模擬試験では負荷がかかりすぎて実力が発揮できないですから、高いスコアをとることはできないでしょう。

練習時間の確保はマストとして、プラス解き方を理解しておくことで効率が一気にあがります。

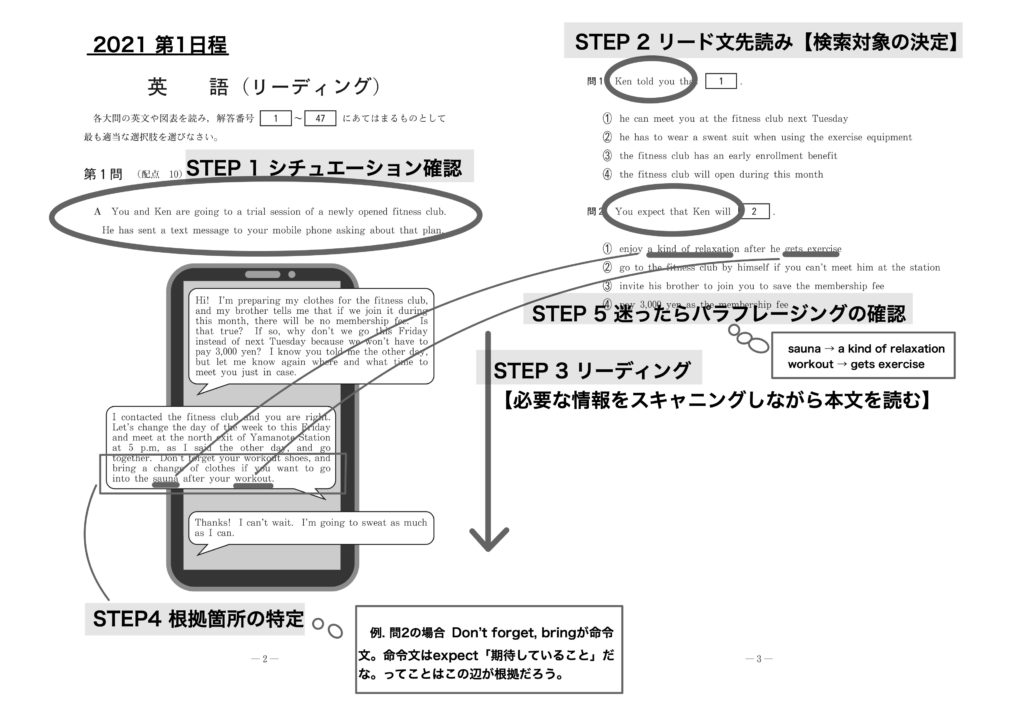

STEP1 本文の前にある英文を読んでシチュエーションの確認

冒頭に記載されている英文を見てざっくりと状況を確認しましょう。

この部分にタイトル選択問題の根拠が記載される場合もあります。

STEP 2 タイトルがあればタイトルを先読み

・グラフがあればグラフのタイトルを先読み

・複数の記事の場合は両方のタイトルを先読み

・広告・レシピ・イラスト・ポスター・スライド系は「太」「でかい」「アンダーライン」「囲み」を先読み

STEP 3 設問を先読みし, キーワードの決定

作問者がよく残すキーワード

[1]固有名詞

[2]数や時(またはそれらに置き換えができるもの 例. young, oldなど)

[3]価値判断(=訳したら何らかの評価をしている表現)

+

上記以外の場合

[4]動詞

[5]名詞

をキーワードにしてみる。動詞、名詞をキーワードにする際は[1]〜[3]がない場合に考えてください。理由はパラフレージングされることが多いためです。(そして、これは難しいですが、1つのセンテンスの中では、トピック提示が主語におかれ、動詞の後ろの目的語(または補語)に新情報がおかれる傾向が高いんです。主語も目的語も名詞です。また、動詞を中心にして前後で情報価値が変わります。ですから、動詞と名詞をキーワードにすると該当する表現のパラフレーズがパッセージに登場するケースが多いわけです。ちょっとむずかしい視点ですね。)

決まらない場合、または、設問に情報がない場合は下記の手順を踏むとよいでしょう

(1)無理せず、本文を読んでから選択肢検証

(2) (リスニングと同様に)選択肢の共通項をキーワードにする

STEP 4 キーワード検索

関係ないところは速読 --> キーワードが登場したらスピードを落とし精読

読み飛ばしは内容の理解不足につながることもあるため、普通にすべて読む, を鉄則にするとよいでしょう。

STEP 5 迷ったらパラフレージングを丹念に検証

答えの選択肢は解答の根拠となる箇所がパラフレージングされます。例えば、need to がshouldに変わるといったイメージです。言い換えが多いほど正解の可能性が高く、本文そのままだと少し「怪しい」なくらいの気持ちを持ってもよいでしょう。

パラフレージングのパターン

作成者が選択肢を作る際に行うパラフレーズは主に5パターンあります。私自身、模擬試験作成者として年間に10本程度の問題を作成し納品しています。その際にも以下の①〜③をメインにして作成します。

① 類似表現へ変換

② 品詞変換

③ 部分[具体]→全体[抽象]

④ 構造変換 (例)能動→受動へ 受動→能動へ

⑤ 肯定と否定の入れ替え(反対語を否定)

パラフレージングの実例

実際に出題されたパラフレージングされた例を考えてみましょう。

| 本文 | 選択肢 | パターン |

| business | 類似表現 | |

| successful | 品詞変換 | |

| at break time | 類似表現 | |

| traditional dance traditional food traditional clothing | 部分[具体]と全体[抽象] | |

| outside | 肯定と否定の入替 |

Answer

company

success / succeed

between classes

culture

inside

最後のinsideは本文と選択肢で仮定法とそうでないセンテンスが使われ、実質言っていることは同じになっていました。

基本解法のイメージサンプル

2022年度本試験の各大問の出題意図一覧

それでは各大問ごとの出題意図を確認していきましょう。出題者が何をさせたいのかを理解しておくことは、問題を解くための効率をあげてくれます。

過去問Download

過去問はこちらよりDownloadできます。

第1問 短めの文章や要項の読み取り

A料理本の読み取り

問1 スキャニング

… 設問のキーワードを検索するスキャニング問題。Both A and Bとあるので共通するも

のを検索する【つまり、細かく本文を読む必要はない】

問2 スキャニング

… 設問のキーワードを検索するスキャニング問題

Bコンテストの募集要項の読み取り

問1 スキャニング

… 設問のキーワードを検索して日程の確認をする

問2, 3 スキャニング

… 設問のキーワードを検索

なお、試行調査問題に1Bでは 主旨/タイトル選択問題(purpose)も出題されています。同じように要項や広告などが出題された場合、タイトルと最上部のブロックをメインの根拠にしましょう。

2022年の第1問は、つまみ食いで大丈夫でした。真剣にパッセージを1センテンスずつ読んだ方が負けだと言えるでしょう。よく「読みと飛ばし」「スキミング」という言葉を耳にすると思いますが、2022年のこのパートに関しては、完璧にあてはまるテクニックですね。

第2問第1問より少し分量の多い案内や記事の読み取り

A 図書館の案内の読み取り

問1 スキャニング

… 設問に関連する箇所を検索。選択肢は2つのコンビを選ぶ(根拠は2箇所)

問2, 3 スキャニング

… 設問のキーワードを検索

問4 スキャニング

… 設問のキーワードを検索。日程を選択させる問題で根拠箇所は2つにまたがる

問5 factの選択【事実(fact)と意見(opinion)の識別】

… 選択肢だけでは絞れない仕様になっていた。本文のcommentsの部分が関わるかと思

いきや、本文上部の営業時間で答えが割り出せたため、comment箇所は読解不要。

問5は実質、commentsの地味に長い箇所は読まなくても解けたので驚きました。2Aについては、思考力というより、いかに素早く情報を拾い、いらない情報を削ぎ落とすか、が求められているんですね。

なお、2021年度第1日程では、

・opinionを求めているのに数値に置き換えができる客観表現が含まれており、選択肢のみ

で真偽の判断ができる設定になっていた

・表が登場し、設問のキーワードは表の上部の見出しをパラフレージングされる

・表と総評の両方に根拠がまたがる問題の出題があった

・第1日程では+−両方のコメントを述べる人を選ぶ問題が出題【対比表現に注目】

が出題されています。

B 学校新聞のための記事

問1 3つの国のランキングの決定

… 根拠箇所をスキャニングするだけで答えが出せる

問2 スキャニング

… 設問のキーワードを検索(advantageといえるものを検索する)

問3 調査結果から分かること

… 調査結果と思われる箇所を検索する

問4 筆者のopinionの要約

… 筆者の意見が書かれている箇所の検索後、特に重要なセンテンスを検索

問5 タイトル選択

… 新聞の記事の特性上、「冒頭」、「最後」の結論にあたる意見部分から答えを絞る。

ただし、調査結果は筆者の主張と同等な内容になるので。ど真ん中の具体的な結果を

抽象化して答えを出すこともできる。

2022では、とにかくopinion vs fact問題が激減し、推測させる問題もなくなりました。そういった意味では2022年は格段に簡単だったといえます。本番では2022より2021のレベル感を予想して迎えると、2021年の形式に戻った場合のプレッシャーが減るでしょうから、難しくなるかもという想定だけはしておきましょう。

なお、2021年度第1日程では

・factを求めているのに主観形容詞(important)が盛り込まれるといったように選択肢のみで真偽判断が可能な作成方針は試行調査よりぶれがない・推測問題が出題されている。「〇〇に反対する(oppose)のに助けとなるように何を調査するだろうか」という問。出題の意図は、主観文の特定をすること。つまり、問5は主観文(主張文)検索。その上で、反対するためのアイデアが見いだせる。主張文の特定をしっかり行う。これは、2022年は問4と問5に反映されている。

第3問イラストを含むブログ記事、イラストを含む雑誌記事

A 日本文化に関するイギリス人のブログ

問1 リード文にキーワードのない内容一致【you read that …】

* 解き方1: 1つのパラグラフ あるいは 2-3パラグラフを読むごとに全選択肢を検証

* 解き方2:最後にまとめて解く

問2 スキャニング

… 設問のキーワードを検索。なお選択肢は全て感情になっています。

B 登山に関するブログ

問1出来事の順番の並べ替え

*時系列(タイムライン)を示す表現に印をつけながら本文をリーディングしましょう。

*選択肢のV以下をキーワードになるよう作問されています(センター試験と同様)

問2 スキャニング

… 設問のキーワードを検索

問3 リード文にキーワードのない内容一致【you learnt that …】

*解き方1: 1つのパラグラフ あるいは 2-3パラグラフを読むごとに全選択肢を検証

*解き方2:最後にまとめて解く

*解き方3:選択肢を先読みし、キーワードを決めてしまう【共通項や対立/対比、感情など】

*なお、この問3は、選択肢の共通項に気づき根拠箇所を推測できたり、主観表現があるため、本文の主観文を探せば真偽が判定できる問題も含まれていました。感情表現と、プラス・マイナスで対立する選択肢があり、キーワードを決めることができます。Aの問1では、この「解き方3」は有効ではありませんでした。

2021年度第1日程では

・Aには、計算問題が含まれ本文とイラストからスキャニングし数字の計算をする[バスや地下鉄などの移動時間の計算を伴う問題]設問がありました。

・Bには、スキャニング+自分だったら次になにをすべきか予想させる問題の出題がありました。設問のキーワードを検索。また、何をすべきかその後の行動を予測させる問題は、 主観文を読み取れれば解ける設定が多いですが、例外なくそのパターンでした。

2022年の方が、第1問〜第3問までは抜群にやさしくなった印象があります。思考力は特に使う必要がなく、ただ場所を探して選択肢と整合するという単純作業が中心。だからこそ、分量が増えたんです。速読する力が必要なんですね。

第4問イラストやチャートを含む2つのブログの読み取り【クロスレファレンス含】

大学の新入生がマンションの家電をどこで購入するかに関する2人のブログ

問1スキャニング

… 設問のキーワードを検索

問2スキャニング

… 設問に書かれた内容を検索する。suggestがパラフレージングされている。

問3 スキャニング+2つの記事の共通項目を選択する【設問はBoth A and B】

…設問にあるrecommendのパラフレージングされた内容をスキャンする。1人目を読んだら、一旦全選択肢を検証し絞る。記憶が残らないタイプの方は、1人目の記事の1パラグラフごと、あるいは、複数パラグラフごとで、問3を眺めるようにする【パラグラフごとに選択肢に目を通すとリーディングのテンポが崩れるタイプの方は2-3パラグラフごとに一度見るといったルールを決めておくとよいでしょう】

*なお、選択肢は①②と③④で共通項が設定されており、それをキーワードにすることもできました

問4スキャニング

… 設問のキーワードを検索 。空欄の前にはshouldがあるため、主観文のスキャンも意識する。

*なお、こちらも選択肢は①②と③④で共通項が設定されており、それをキーワードにすることもできました

問5 計算を伴うクロスレファレンス[=根拠が2記事にまたがる]型のスキャニング

…2人目の記事の本文と表、1人目の記事のイラストという3箇所が根拠。リード文には大量のキーワードがあるため、それらの場所をスキャニング。

2021年度第1日程では

第4問は時刻表やグラフを伴うメールのやりとりの問題で、ドラフトの穴埋めをする形式のため、キーワードはリード文ではなくドラフトの空欄前後になっています。時刻の特定、スケジュールをタイムライン順に並べる、本文で述べられるものに加えて考えられる選択肢を予想させる問題も出題されています[これは主観文の特定、反復されている表現、2つのメールの共通項で答えが割り出せるように作問されています]。圧倒的に2021年度の方が難しかった。ただ共通事項としてクロスレファレンス問題は第4問に登場するという特徴があります。

第5問 伝記系

発明家に関する伝記を読みプレゼンテーション用のメモを埋めていく

全問共通

キーワードはスライドにあるため、問のリード文は読む必要がなかった

*試行調査問題、2021年度も同様でした

問1 タイトル選択

… 伝記の言いたいことは、評論文と似ていて、「最初のパラグラフの最後付近」、「最後の結末[=伝記の場合は、最後のパラグラフの最初最後、あるいは、1つ前のパラグラフを含む場合も]」付近におかれます【なお、物語文の場合は最後の結末】。迷った場合、それらの場所と本文全体で「反復」されている表現がないか再考しましょう。

問2 スキャニング

… 小見出し(Early Days)とすでに書かれている空欄直前の内容をキーワードにする。

問3 出来事の順番(パッセージの順番通りではない)

…スケジュールをタイムライン順に並べる。4つの空欄に対して選択肢は5つ。メモの空欄の位置は、空欄2つがすでに書かれている出来事を挟んで上下に分かれているため、そのセンテンスで前後関係が分かるようになっています。

*時系列を示す表現に印をつけながらリーディング。

*V以下がキーワードになるよう作問されています。ただし、2022年度は固有名詞は主観

表現が多く、それらだけをキーワードにしてもよかったでしょう

問4スキャニング

… 小見出しとすでに書かれている空欄直前の内容をキーワードにする。

*小見出しはOutcomeなので、パッセージの最後の方に根拠があることが予想できる

問5 スキャニング

… 小見出しとすでに書かれている空欄直前の内容をキーワードにする。

*小見出しはAchievements and Recognitionなので、パッセージの最後の方に根拠があることが予想できる

2021年度第1日程では

物語に近いエッセイ形式でした。伝記とは違ったタイプだったため、本番では伝記と思い込んでのぞまないようにしましょう。傾向が変わるという前提でのぞむと、変わった場合、精神的プレッシャーが少なくなります。

また、主要な登場人物、脇役の選択の問題も出題されました【-->主要な登場人物は結末に登場します。+本文で反復されているものが主要です。】

第6問社会的話題に関する長文【論説】

AB共通

・設問がパラグラフの順番と連動する可能性が最も高い大問です。

・キーワードは要約用のメモ / プレゼン用ポスターのドラフトにあるため、問のリード文は読む必要がなかった

A 朝型と夜型がどのように人に影響を与えるかに関するパッセージの要約メモの穴埋め

問1 スキャニング

… 未知語の推測。キーワードは下線が引かれているため、素直にスキャニングする

問2 スキャニング+Main Pointsの判定

…小見出しがMain Pointsになっている部分の空欄のため、理論上はパッセージ中の主張文を理解すれば雰囲気で解けます。ヒントとなるキーワードは上下にすでに記載されているセンテンスを検索する。

問3スキャニング

… 空欄直前をキーワードにできるようになっている

問4 スキャニング

… 空欄前後をキーワードにできるようになっている

2021年度第1日程では

・問1、2は小見出しが対立しているため、それらをキーワードにしスキャニングしていくと根拠箇所がわかるよう設定されています

・Summaryの穴埋めも出題されています。実質タイトル選択です。本文全体の内容が理解できていれば, 消去法で簡単に消せる。迷った場合は一般的なタイトル選択問題と同じ解き方でせめてください。なお、センター試験時代からタイトル選択問題は本文に何度も登場する表現を選択肢に入れるというのが定番になっています(英語の性質である結束性を活用した作問になっているためです)。

B プラスチックリサイクルに関するパッセージでプレゼン用のポスタードラフト穴埋め

問1 スキャニング

… 空欄直前をキーワードにできるようになっている

問2 表の穴埋め(本文からスキャニング)

… 表の小見出しや空欄直前、後ろにキーワードがある。それらをスキャンニング。

問3 スキャニング

… 空欄直前の小見出しをキーワードにできるようになっている

2021年度第1日程では

・表の穴埋めは、本文ではなく問いに示された表を埋め、簡単な計算を伴う。根拠箇所が複数あるクロスレファレンス型となっていました。

・リード文のない内容一致問題で2つの正解を選ぶ形式が出題。選択肢からキーワードが決めやすいため、先に4-5秒で選択肢を眺めておいてから本文を読みはじめてもよかった。・筆者の立場を選ぶ問題が出題されています。実質「筆者の主張」を読み取る問題。

2022年度共通テスト英語の総評

思考力より、速読力・速解力が求められる

2021年度入試に比べて、圧倒的に思考力が求められなくなり、情報処理を手早くする判断能力がメインとなりました。思考力を求める問題が少なくなった理由は全体の語数を見ていただくと分かると思います。

| 年度 | 2022 | 2021 | 2020 |

| 総語数(約) | 6,000 | 5,500 | 4,300 |

大学入試センターは「語数」「分量」に重きをおいて作成したんですね。複雑な思考力よりも、大量の情報を手早く処理できる力を試したわけです。2021 -> 2022で500語増加しましたが、第4問と第5問の中間くらいの分量です。実質、大問が1つ増えたくらいでもよいでしょう。だからこそ、複雑な処理をさせると時間内に終わらないんですね。

このことから、共通テストでの勝敗を分けるのは「速読する力」「問題を素早く解く力」だと言えます。

「速読」は設問でのキーワード決めによりパッセージのリーディングでの緩急を起こす。そして、パーセージを読む際は、漫然と読むのではなく、パラグラフリーディングをする、つまり、重要度の高いセンテンスとそのサポートとなる例や理由といったセンテンスの速読をする。

「速解」は、日々の演習量、そして、間違えた問題の解き直しをしっかりこなすことで精度を高めたいですね。そこにテクニックや、演習量の中で得た頻出パターン、パラフレージングの型が蓄積されれば、さらに早くなりますよ。パラフレージングで言うなら、problem --> difficulty, trouble, challengeという王道の型を頭にいれておいて、本番で登場したらすぐに反応できますよね。

2022年度共通テストの場合の時間配分例

語数とWPMを元に本文の読解スピードを算出し、そこに難易度をかけあわせた時間配分目安となります。

| 大問 | 小問 | 配点 (大問) | 配点 (小問) | 配点 (1問) | 時間配分目安(分) | 時間配分合計(分) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | A B | 10 | 4 6 | 2 | 2分 4分 | 6分 |

| 2 | A B | 20 | 10 10 | 2 | 6分 7分 | 13分 |

| 3 | A B | 10 | 6 9 | 3 | 4分 7分 | 11分 |

| 4 | ― | 16 | ― | 2or3 | 12分 | 12分 |

| 5 | ― | 15 | ― | 3 | 15分 | 15分 |

| 6 | A B | 24 | 12 12 | 3 | 12分 9分 | 21分 |

設問は無視してパッセージだけを読んだ場合の読解スピードは下記です。そこに正答率と私の主観で上記の配分を決めております。

| 大問 | 小問 | 語数 (本文) | 黙読 | 音読 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | A B | 100 240 | 30s 1m12s | 38s 1m30s |

| 2 | A B | 290 240 | 1m27s 1m12s | 1m49s 1m30s |

| 3 | A B | 230 380 | 1m09s 1m 54s | 1m26s 2m23s |

| 4 | ― | 380 | 1m 54s | 2m23s |

| 5 | ― | 620 | 3m 06s | 3m53s |

| 6 | A B | 660 650 | 3m18s 3m15s | 4m08s 4m04s |

| 3790 | 18m57s | 23m41s |

よくある質問:共通テストは本文を全て読まず飛ばし読みで大丈夫?

最もよくある質問の代表例です。

共通テストは本文を全て読まず飛ばし読みで大丈夫?

[解答]

共通テストレベルならば本文を全て読んでも時間内で解き切れるだけのリーティング力を身につけるのが妥当だと思います。

パラグラフリーディングをすること、設問のキーワードを決めておくことでスピードを上げ下げするのが現実的です。

ただし、最新2022年度入試では、第1問A, B、第2問Aは必要な情報をスキャニングするだけで解くことができるため、大問によっては、読み飛ばしが結果として出来た、ということもありえます。また、最後まで読む前に解答が全て出揃う大問もありました。

科学的に効果があるとされる速読力を上げるための方法【原因と処方箋】

それでは速読力が落ちる原因と対処法も確認しておきましょう。

| 速読ができない原因 | 処方箋 |

|---|---|

| 語彙力不足 | 1秒で英語→日本語の変換ができるように【覚えたかどうかの判断基準にしましょう】 |

| 構造把握に時間がかかっている | 同じ素材の反復で瞬時に構造を見抜く力を養成 |

| パラグラフリーディングができていない(情報の優劣をつけずただ読んでいる /問題に関わらない場所もじっくり読み込んでいる) | パラグラフごとにどのセンテンスが主張か、それに続くサポートはどこかの特定をするようにする(設問に関わる情報を探すクセをつける) |

| 解き方が定まっていない | 各パートの解法を把握した上で練習、授業[or問題集]復習(プロセスの再現) |

| 実は問題を解くのに時間がかかっている | 各パートの解法を把握した上で練習、授業[or問題集]復習(プロセスの再現) |

| 反復学習不足【-->1~2回の復習でものになることはまずない】 | 期間を空けた解き直し+黙読・音読の反復 -->著しく正答率が悪い、読みづらいものは3~5回を解き直しのデフォルト回数へ解き直しが完璧になったら音読(同じ素材を目標の速さ【WPMで設定】に到達するまで反復、上限20回台) |

| 量の不足 | 単純に演習量が不足 |

他にも、返り読むを防ぐための方法として、音読・シャドーイング以外で効果が高いとされているのが、チャンクリーディングです。一般的にはスラッシュリーディングと呼ばれています。この効果は科学的にも証明されています。

パッセージが長くなると集中力が保てない 場合の対処法

速読に絡んで、分量が多いと途中で集中できなくなる、というものもありますね。その対処法も確認しておきましょう。

1.パラグラフごとでインターバルをおく

読解が単調な作業になっている場合に、気づいたら文字しかおっていなかった、内容が全然入っていなかったという状況が発生します。オススメはパラグラフごとでほんの少しインターバルをおいて、頭の中でサラマライジング(要約)をすることです。振り返ることで頭をフル回転させるため、集中力が復活し、リズムが生まれます。

2. 主張と具体を見極められるようにする

普段のレッスンや問題集・参考書でノウハウを蓄積しましょう。

3. 音読・シャドーイングをしっかりする

音声学習には「集中力」が高まる効果もあることが分かっています。

4. タイムプレッシャーをかける

制限時間をキツめに設定して負荷をかけて解く。自然と集中力が持続します。

5. ロジックを中心に本文への書き込みをする

Discourse Markerや重要度の高いセンテンス、根拠となりそうな箇所に書き込みをするようにすると、ゲーム性が増して集中しやすくなるのと同時に、全体の論理の流れがヴィジュアル化できて内容を理解しやすくなる。構文分析のための書き込みを卒業することが重要です。

6. 最終的には類題演習・問題演習で養成できる

長文で集中力が欠ける理由の1つが、単純に長い英文に慣れていない、ということが考えられます。普段1~3パラグラフ分の分量しか読んでいない人が、10パラグラフあるような長文を読めば、緩急のつけかたがわからないため、内容も入ってこない、集中力も途切れる、というのはよくあることです。また、そこに大量の設問もつきますから、頭の処理がおいつかない。これは演習によってカバーすればよいことはなんとなく分かりますね。ですから、残りの期間で新しい長めの長文で問題演習や過去問演習をして行く中で自然と養成できるものだ、ということは念頭においておきましょう。

とはいえ、学習効果を高めるためには反復がキーポイントなので、まずは何度も繰り返すことも忘れないでください。

*リスニングも基本的な考えは一緒です

相性が合わないと内容が頭の中に入ってこない、という相談をよく受けます。それらの解決策が上記6点となります。特に、音読は返り読みの矯正をします。意地でも左-->右に読んでいくことになりますし、その流れでも内容が入ってくるように訓練する方法の1つです。黙読で理解できるようになった素材は徹底的に音読をしましょう。音声が手に入るものはシャドーイングで仕上げると再考ですね。

ちなみに「内容が頭に入ってこない」音読は効果がないと思っておいてください。

試験直前期の過ごし方(本番1ヶ月前)

最後に、試験本番ではどう過ごせばよいかも見ておきましょう。

直前期での解いた問題の復習

① 正答率がとても悪かった大問

1 根拠の確認

解答の根拠がどこなのかを確認し腑に落とす

2 翌日の解き直し

② 本文の内容が頭にあまり入ってこなかった+正答率が悪かった大問

1 根拠の確認

解答の根拠がどこなのかを確認し腑に落とす

2 パッセージ全体を黙読で読み直し、どこで躓いているのか分析

3 2の箇所を腑に落とす

4 黙読で全体をよどみなく読めるようにする【WPMで目標設定】

5 よどくみなく読めるようになったら音読へ【WPMで目標設定】

6 音源があるものはシメでシャドーイング

▶シャドーイングの回数は上限なし。

③ 正答率がよかった問題

根拠の出し方が違っても、基本的に解き直し対象にしない。

ただし、今後に活用できそうなもの(例えば、解答の根拠の定番標識が含まれている、パターン化できる)は①を。

直前期ですること

① 予想問題集などで「初見」問題の演習をこなす【時間制限で負荷もかける】

…Z会, S台予備学校、LEARNSなど。最新傾向と違うものは、むしろ歓迎して解いてください。本番で傾向変化があったり、旧傾向の復活時のプレッシャーの疑似体験ができます。現在Readingの正答率が80%以下の場合は、センター試験過去問(特に第4-6問)も優れた練習素材になるでしょう(特に本文と選択肢の検証)。

② 正答率の悪く内容が頭に入ってこなかったものを中心に解き直し

③ ②や気に入った素材の音読・シャドーイング【毎日最低時間を決めて】

*③をする際は必ず内容が頭に入ってくることを実感すること

*返り読みがクセづいている人ほど音読、そして、反復を重点的に

④ 音源が手に入るものは倍速リスニング

*移動時間などで流す音声は1.20-1.25倍をデフォルトにする

⑤ 学校、予備校のレギュラー授業のテキストブック、あるいは、解いてきた問題集の復習(選択式の回をメインに)